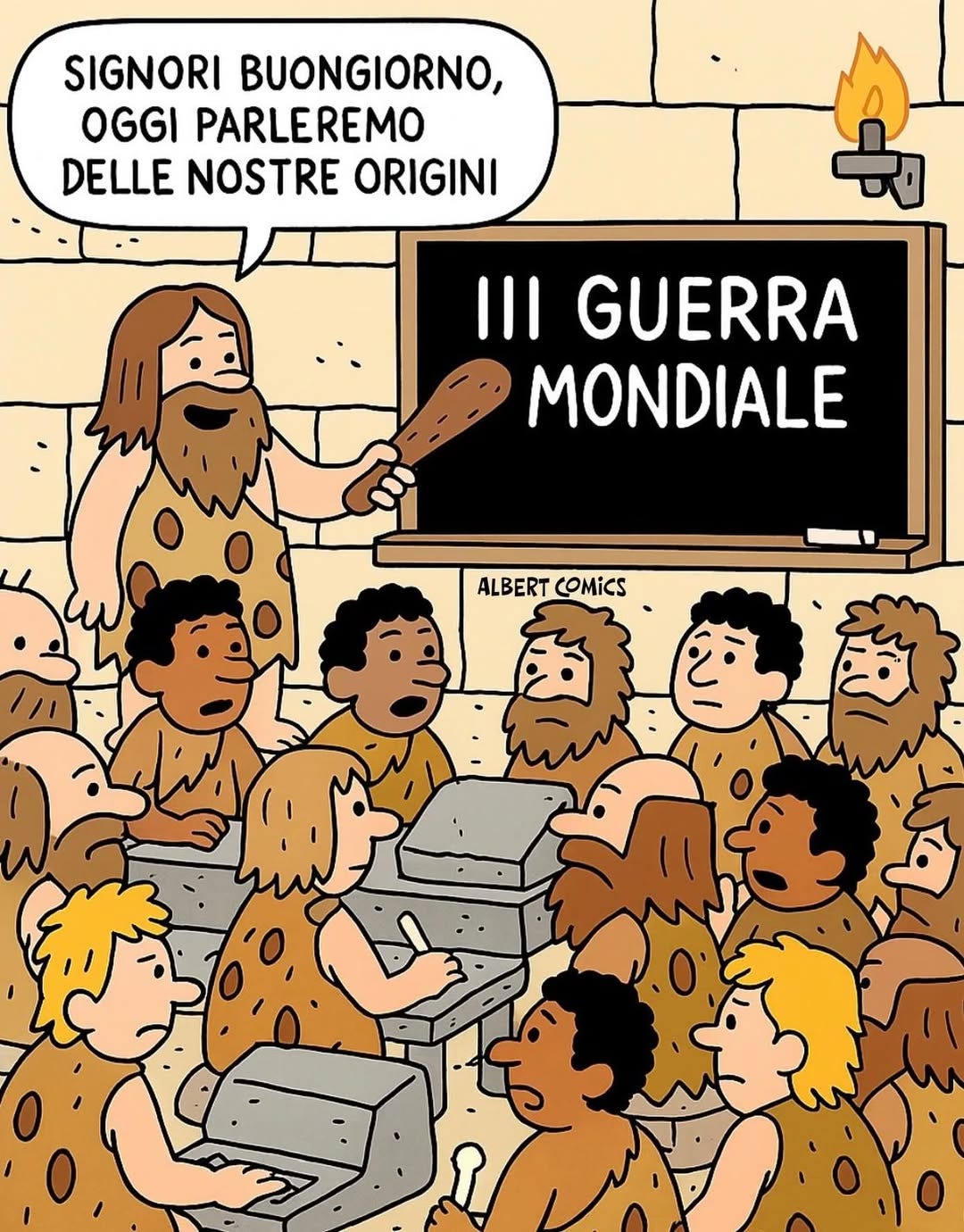

Il richiamo alla “guerra mondiale” è un riflesso quasi pavloviano. Lo vediamo nei titoli sensazionalistici, nei dibattiti online, nei commenti della gente e nelle analisi degli esperti. Quest’atteggiamento riflette una sorta di infantilismo culturale: ovvero la tendenza a ridurre problemi complessi a narrazioni semplicistiche e già note, dove ogni crisi diventa un potenziale Armageddon. È un approccio che non solo distorce la realtà, ma paralizza il dialogo. Invece di analizzare le cause dei conflitti, siano esse economiche, territoriali o ideologiche, ci si rifugia in un linguaggio catastrofista che non aiuta a trovare soluzioni. La globalizzazione, per quanto imperfetta, ha creato un sistema in cui le nazioni sono costrette a cooperare, anche quando sono in disaccordo. Pensiamo alla crisi ucraina o alle tensioni nel Mar Cinese Meridionale: per quanto gravi, questi conflitti sono contenuti da una rete di interessi condivisi. Le sanzioni, le negoziazioni diplomatiche, persino le minacce militari sono calibrate per evitare un’escalation incontrollata. La stessa interdipendenza che rende il mondo vulnerabile a crisi economiche o pandemiche funge comunque da barriera contro un conflitto globale.

Questo non significa che il mondo sia immune da guerre o violenze. Conflitti locali, guerre per procura e tensioni regionali continuano a causare sofferenza. Ma etichettare ogni crisi come il preludio a una “terza guerra mondiale” è un esercizio di pigrizia intellettuale. È un modo per evitare di affrontare la complessità del presente, preferendo uno scenario apocalittico che, per quanto spaventoso, è più facile da comprendere.

Le sfide del nostro tempo richiedono analisi lucide e soluzioni pragmatiche, non allarmismi infantili. La globalizzazione, con tutti i suoi limiti, ci ha insegnato che il mondo è troppo interconnesso per autodistruggersi in un conflitto totale. È ora di crescere e affrontare le crisi per quello che sono, senza ricorrere a facili drammatizzazioni.

Nessun commento:

Posta un commento